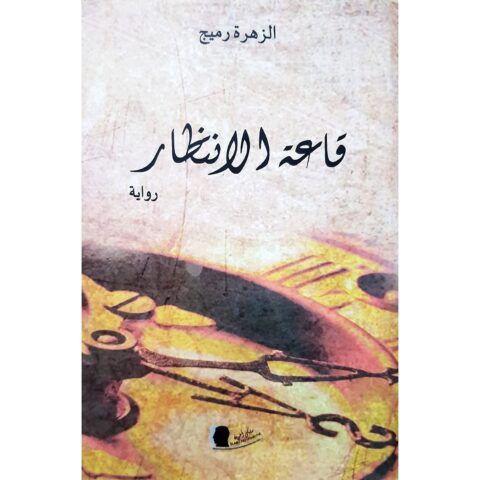

صرخة الأدب في وجه قطاع الصحة المعتل في رواية “قاعة الانتظار” للكاتبة الزهرة رميج/ بقلم: بوسلهام عميمر

صرخة الأدب في وجه قطاع الصحة المعتل.

قراءة في رواية “قاعة الانتظار”

للكاتبة المغربية الزهرة رميج

بقلم: بوسلهام عميمر

ــــــــــــــــ

روائية وقاصة مغربية، تجمع باقتدار بين كتابة الرواية الطويلة كالتي بين أيدينا على سبيل

التمثيل لا الحصر “قاعة الانتظار” من خمسمائة صفحة، وكتابة القصة القصيرة جدا من

سطر أو سطرين كالتي في”عندما يومض البرق”. ترجمت بعض أعمالها إلى مجموعة من

اللغات. ولها ترجمات لمجموعة من المسرحيات “قاضي الظل” و “نساء في الصمت”

وغيرها

لن أتحدث عن الجمال في هذه الرواية، ولا عن الصور البلاغية الجميلة التي تحبل بها، ولا

عن الفنية العالية التي حبكت بها عناصرها، ولا عن أناقة المعاطف الأدبية التي اختارتها

لمعانيها.

فالجمال قرين الإبداع الأدبي و صنوه. فالكاتبة زهرة رميج رصيدها الروائي و القصصي

يشهد لها بعلو كعبها في فن السرد الأدبي. فلها رواية “عزوزة” و “الناجحون” و “أخاديد

الأسوار” و “الغول الذي يلتهم نفسه”، فضلا عن المجموعات القصصية ومؤلفها المائز

“الذاكرة المنسية” التي ترصد فيه شذرات من حياتها.

فالكاتبة الزهرة رميج متمكنة من صرة صنعتها بحكم دربتها وغنى رصيدها. فالمقاربات

النقدية للأعمال الأدبية والدراسات عادة ما تركز على بنائها دون معناها، وشكلها دون

مضمونها، في الغالب استنادا إلى ما لخصه الجاحظ حينما أعلن أن المعاني مطروحة في

الطريق يعرفها العجمى والعربي والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير

اللفظ وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك.

بعيدا عن فكر المؤامرة، نتساءل عن سبب الهوس بالجانب البراني في الأعمال الأدبية نثرا

كانت أو شعرا، الذي شغل النقاد دون النفاذ إلى ما وراء الجماليات مما تتضمنه النصوص

الأدبية من رسائل وإشارات، قبل أن يفرض ما يعرف اليوم بالنقد الثقافي نفسه في الساحة

الإبداعية.

فهل هناك من كان ليس في مصلحته أن يهتم عموم المتلقين بما ورائيات النصوص وما

تحمله من أفكار و معان، قد لا تجري بما تشتهيه سفنهم؟ إنهم يعرفون أن عين الكاتب ليست

كأي عين من عيون عامة الناس. إنها تلتقط أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية مما تعانيه الفئات

الهشة على الخصوص من ظلم وقهر و عسف، و تكشف آليات التحكم في حركية

المجتمعات. أعتقد أنه من هنا كانت الحاجة ماسة لتحييد الأدب عن الإسهام في التغيير

المجتمعي والرقي الإنساني، بدفع النقد إلى الإغراق في ظواهر الأعمال الأدبية دون

جواهرها ومعانيها.

رواية “قاعة الانتظار”، نموذج حي لما يمكن أن يفعله الأدب في الكشف عن معاناة الناس

في صمت لسبب أو لآخر. رواية من خمسمائة صفحة ليست سؤالا برلمانيا باردا من بضع

كلمات، ولا مقالة صحفية محشورة في حيز ضيق بإحدى الجرائد. يتداخل فيها ما هو

سياسي، بما هو اجتماعي، بما هو اقتصادي والأساس بما هو أخلاقي وما هو إنساني،

انسجاما مع موضوعة المرض الذي يحتل مساحة صفحاتها على طولها وعرضها. وليس

أي داء، إنه داء “السرطان”، الذي يتحرج عامة الناس من جريان اسمه على ألسنتهم،

اعتقادا منهم أن مجرد ذكره يؤدي حتما إلى الابتلاء به.

الرواية تضع الأصبع على جرح موضوع حساس، ليس من السهل تناوله. حقا فقد سبق

لغيرها أن تناولوه، كالكاتب الفرنكفوني الطاهر بنجلون في عمله “استئصال”، و كذلك

محمد خير الدين و قبلهم نازك الملائكة في قصيدتها “الكوليرا” ورواية “إيبولا 76” للكاتب

السوداني أمير تاج السر، وغير هؤلاء كثير. هذا فضلا عما كتبه عمالقة نوبل من أمثال

جوزي ساراماكو والروائي الكولومبي غارسيا ماركيز في “الحب في زمن الكوليرا”.

أكيد فالكاتبة الزهرة رميج في روايتها هاته “قاعة الانتظار” تكون قد نهلت من هذه

الإبداعات بطريقة أو بأخرى، فالمعرفة على كل حال تراكم، لكن ما ميز كتابتها إبحارها

العميق في محيطات هذا الداء العضال، بما أنها لم تتناوله من فراغ. فقد عاشت التجربة

حقيقة بإصابة زوجها بالسرطان ف”ليس من رأى كمن سمع” كما صرحت بذلك في أكثر

من حوار.

لا أعتقد أن يناوله أحد روائيا بهذا العمق. فالرواية تكشف ليس فقط عما يقاسيه المصاب من

آلام شديدة ظاهرة، وإنما كانت براعتها في الكشف عما يعتري نفسيته من لواعج بما أن

المرض مرتبط بالموت الآكد. كما برعت في تصوير حال المقربين منه، و في مقدمتهم

شريكة حياته في شخص بطلة الرواية “فدوى”. الاسم ربما لم يكن اعتباطا. إنه مشتق من

كلمة فداك فيقال “أفديك بنفسي”، بما أنها جعلت حياتها فداء لحياة زوجها وحياة طفليها،

اللذين أخفت في البداية عنهما مرض أبيهما حفاظا عليهما وعلى مستوى دراستهما، و أيضا

حتى لا يفسدان عليها خطتها في الحفاظ على معنوياته عالية، فلا يساعد باستسلامه المرض

الخبيث على الإجهاز عليه والتعجيل بموته.

الرواية صرخة مدوية تعري واقع قطاع الصحة المعتل، المفروض فيه أن يكون أرقى

قطاع، ملتزم بقسم أبقراط “أب الطب”، الذي يؤكد فيه أن الطبيب إنسان قبل أي شيء آخر.

قطاع كل من فيه ينبغي أن يكونوا ملائكة للرحمة، ممن قد يعالجون المصابين برقي

معاملتهم، قبل ما يقدونه له من دواء. لكن خاب ظن بطلة الرواية لما وجدت نفسها وجها

لوجه مع مجرمي حرب بوزرات بيضاء من أمثال البروفيسور “حجاج” والدكتورة “منال”

ممن لا يرون في المريض غير ما سيحصلون عليه منه يزودون به أرصدتهم المادية،

مجردين من أية ذرة إنسانية. نماذج سيئة في الجسم الطبي، تقول منال هاته “حالة زوجك لا

أمل معها”، و إن كان الخير لا ينقطع بوجود الدكتور رحيمي يمثل الخير في الرواية، وإن

كان لا وزن له مقارنة بممثلي الشر.

قسوة وسوء معاملة و إحباط لها. فبقدر خيط الأمل الذي تتشبث به فدوى ، وتعمل وسعها

لبثه في روع زوجها “يوسف”، بقدر اليأس الذي يجابهانها به، بإصرارهم على أنه لن

يعيش أكثر من شهر أو شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير. لكن لم يفت ذلك في عضدها

شيئا، إذ واصلت سعيها بتفان لطمأنته وإبعاد اليأس عنه، و العناية الجيدة بتغذيته تغذية

صحية طبيعية. فتشاء الأقدار أن تهزمهم بإرادتها وعزيمتها ليعيش سنتين كاملتين، ربما

هي دعوة منها لكل مبتلى به، أن يتشبث بالأمل ولا يستسلم لليأس أبدا.

وإن كان فالمفروض ما تقوم به فدوى هو من مسؤولية من بيدهم القرار الصحي بتوفير

أخصائيين نفسانيين يعملون جنبا لجنب مع الطاقم الطبي المشرف على حالة المصاب،

يتولون طمأنته. ألا يدعو غياب هؤلاء إلى التعجيل بقضاء نحب المصابين، بما أن الأدوية

لوحدها مهما كانت نجاعتها لن تكون ذات جدوى، إذا لم تواكبها المصاحبة النفسية.

الرواية تحاكم المسئولين عن تقصيرهم في حق مواطنيهم. فبطلة الرواية فدوى وهي ضمنا

تنتقد المسؤولين، إذ المفروض أنه مواطن، ومن حقوق المواطنة أن تتحمل الدولة

مسؤوليتها. فلا يعقل أن يؤدي ما عليه من واجبات اتجاه وطنه لما يكون في صحة وعافية،

وفور إصابته تتخلى عنه وتتنكر له عند أو ل منعرج.

إن مرض السرطان من الإشكالات التي لا تزداد مع السنين إلا استفحالا، يؤدي البسطاء

ضريبتها غاليا. و لا يظهر في الأفق لا القريب ولا المتوسط ولا البعيد جدية في التعامل

معه بقصد التخفيف من وطأته على الفئات الهشة و المهمشة. يموت من يموت بسبب

ضيق ذات اليد أمام الغلاء الفاحش لفحوصاته الطبية ولتحاليله المختبرية، و لأدويته باهظة

الثمن، علما فهي غير مضمونة النتائج. فما محل جمعيات المجتمع المدني من إعراب معاناة

المبتلين بالسرطان الذين ترتفع نسبتهم سنويا بشكل مهول.

هل يستعصي فعلا على العلماء والخبراء أن يجعلوا له حدا؟ أليس من حقنا أن نتساءل عن

مدى صدقية وجدية الادعاء بأنه لا علاج ناجعا له، أم إن جشع لوبيات الدواء عبر العالم لا

يعقل أن يطلقوا رصاصة الرحمة على الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا، فيحسمون في أمره

باكتشاف دواء نهائي له؟

قد يقضي المصاب نحبه، وكأنه حشرة داستها الأقدام. لا أحد يسأل عن سبب الوفاة، وكأن

شيئا لم يكن. ذلك كان موقف بطلة الرواية المرأة الحديدية “فدوى” لما رفضت الاستسلام

حتى بعد موت زوجها. إنها مصرة على معرفة سبب موته، حتى وهي تعرف استحالة ذلك

عبرت عنه تعبيرا بليغا قائلة “أعرف أن الشكوى قد لا تتقبلها أية محكمة، على اعتبار أن

مريض السرطان في نظر الجميع محكوم بالموت، ومع ذلك أريد أن أفعل شيئا ما. ما هو؟

لست أدري. المهم أريد الاحتفاظ بالملف”

فهي تعرف أنه قد تعثر على بيضة الديك، ولا تجد أطباء يمكن أن يهزموا الأثر سيء الذكر

“انصر أخاك ظالما أو مظلوما”. فناذرا ما ينجز تقرير طبي يثبت خطأ طبيا ما في حق أحد

الضحايا. فالتقرير الطبي النزيه هو الكفيل بإثبات ما إن كان الموت محتوما، أم أنه بفعل

فاعل بسبب تقصير من أي نوع.

وللإشارة كما تؤكد الكاتبة أن نار هذا الداء الفتاك السرطان، لا يصطلي بها المصاب

لوحده. فالبطلة كانت تقاوم لوحدها على عدة جبهات، فمن الفساد الطبي، إلى تحمل

مصاريف العلاج، و تكاليف متطلبات البيت، والتنقل بين المستشفيات والمصحات الخاصة،

إلى البحث الجاد في المرض و ما يمكن أن تسند به العلاج الطبي من بدائل تطبيبية وتغذية

صحية لتقوية مناعته، إلى العناية بأبنائها وغيرها مما كان يثقل كاهلها لكنها لم تكل ولم تمل

تقول:

“القوة والصلابة لا ترتبط بالجنس، بقدر ما ترتبط بالحب. هو محرك الطاقة وصانع

المعجزات”. فقد قاومت كل الإغراءات للتخلي عن زوجها وهو في محنته تقول: “ما قيمة

الحب إن لم نعبر عنه في وقت الأزمات”. و حتى بعد موت زوجها ظل هذا الحب حاضرا

في نفسها بكله وكلكله، فرفضت الزواج رغم الحاجة إلى السند. فهل هي إدانة و صرخة

مبطنة في وجه الرجال ممن يسعون للزواج من المعزيات كناية على السرعة الضوئية التي

ينسون بها طول العشرة والمعروف الذي يكون بينه وبين زوجته؟

الرواية من نوع الأدب الواقعي، تحبل بالإشارات المجتمعية إن ضمنا أو تصريحا. فكيفما

كان الحال فأي كاتب هو ابن بيئته، المفروض فهو يؤثر ويتأثر فيعكس ذلك بفنية بديعة في

منجزه الإبداعي. إنها تحتاج إلى أكثر من مقاربة، اجتماعية أو نفسية أو تاريخية. فهي وثيقة

دالة على زمانها، تؤرخ لوقائع تنز كمدا وتقطر حزنا على واقع صحي بئيس، وراء حيطان

المستشفيات و المصحات، حيث المرضى لا حول لهم ولا قوة، في غياب أية مراقبة أو

محاسبة من شأنها أن تردع عديمي الضمائر ممن يتاجرون في صحة الناس.